প্রত্যয় স্কিম বাতিলের জন্য সারাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা কর্মবিরতি পালন করছেন। এই কর্মসূচির মধ্যেই সরকার প্রত্যয় স্কিম বাস্তবায়ন করছে। এর ফলে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় বলতে গেলে মুখোমুখি অবস্থায় দাঁড়িয়েছে।

যেকোনও দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা জড়িত থাকে। বাংলাদেশের অতীত ইতিহাসও অন্তত তাই বলে। বাংলাদেশের প্রতিটি বড় বড় রাজনৈতিক কর্মসূচির সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়।

এমনকি বর্তমান সরকারের অতীতের সকল খারাপ সময়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা পাশে দাঁড়িয়েছেন। অথচ এই সরকারের আমলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা লাঞ্চিত ও অপমানিত। উদাহরণ হিসেবে প্রত্যয় স্কিম নিয়ে বর্তমান ঘটনাটিই বলা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতি এমন বিমাতাসূলভ আচরণের সূত্রপাত ২০১৫ সালের ৯ম পে-স্কেলের মাধ্যমে।

আমার দৃষ্টিতে, প্রত্যয় স্কিম নিয়ে যে প্রতিবাদ চলছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এমন ধরনের কর্মসূচি সেই ২০১৫ সালেই নেয়া উচিত ছিলো। তখন এর জোরালো প্রতিবাদ হলে সরকার এমনটি করতে সাহস পেতো না।

তবে প্রত্যয় স্কিম নিয়ে আমার সহকর্মীদের এমন কর্মসূচিতে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। দেশে থাকলে এমন কর্মসূচিতে স্ব-শরীরে উপস্থিত থাকতে পারতাম। যেহেতু স্ব-শরীরে উপস্থিত থাকতে পারছি না, তাই এই লেখার মাধ্যমে আমি আমার সহকর্মীদের প্রতি সহমর্মিতা ও সহমত পোষণ করছি।

আমার কাছে ঠিক বোধগম্য নয় যে, ঠিক কী কারণে বর্তমান সরকার প্রত্যয় স্কিম নামে পেনশনের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষদের প্রতি এমন নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে এমন বৈষম্যমূলক আচরণের কী কী কারণ থাকতে পারে তা সরকারই ভালো বলতে পারে।

অনেকেই এমন বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য আমলাদের দায়ী করেন। আমিও অন্যদের সাথে একমত। তবে অন্যরা যেভাবে নিজেদেরকে আমলাদের সাথে তুলনা করছেন আমি সেদিন থেকে ভিন্নমত পোষণ করছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে আমলাদের সুযোগ সুবিধার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সুবিধার তুলনা করতে অনাগ্রহী।

সরকার আমলাদের কী সুবিধা দিচ্ছে সেই প্রশ্ন তোলার চেয়ে শিক্ষকদের জন্য কেন স্বতন্ত্র পে স্কেল ও উচ্চশিক্ষা কমিশন করছে না সে প্রশ্নটি করা জরুরী। আমার দৃষ্টিতে বেশ কিছু কারণে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে এমন হেনস্তা করার সাহস পেয়েছে। এই কারণগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো।

এক.

আমলা কিংবা সরকার মনে করতে পারে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা স্বল্পপরিশ্রমে সমপরিমাণ বেতন-বোনাস পেয়ে থাকেন। আমলারা সকাল-বিকাল অফিস করলেও শিক্ষকেরা সেটা করেন না। এদিক থেকে আমলাদের একটা চাওয়া থাকতে পারে।

এর উত্তরে বলা যেতে পারে প্রতিটি কাজের ধরন আলাদা। শিক্ষকতা ও গবেষণা নিয়ম বেঁধে সম্ভব নয়। নিয়ম বেঁধে ক্লাস করানো যেতে পারে, কিন্তু গবেষণা কখনওই সম্ভব নয়। গবেষণা একটি সৃজনশীল ব্যাপার। এজন্য একজন শিক্ষককে (যিনি গবেষণা করেন) সর্বক্ষণ চিন্তা করতে হয়।

আমার ক্ষেত্রে যা হয় তা হলো, আমি যদি কার্ড খেলি বা আড্ডা দিই, সেখানেও মনে মনে মাথায় তথ্যউপাত্তের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঘুরতে থাকে। একটি প্রবন্ধের যুক্তিতর্ক কী হতে পারে, প্রচলিত লিটারেচারে এই প্রবন্ধের মৌলিক অবদান কী হবে, প্রাপ্ত ফলাফল কীভাবে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের সাথে একমত কিংবা ভিন্নমত পোষণ করতে পারে— এই বিষয়গুলো মাথায় সবসময় কাজ করে।

সুতরাং, এই চিন্তাকে সকাল-বিকাল ফ্রেমে বাঁধা বোকামি ছাড়া অন্যকিছু নয়। তাছাড়া অনেকেই ভাবেন যে, একজন শিক্ষক প্রতি সপ্তাহে ৬ থেকে ৮ ঘণ্টার বেশি ক্লাসে পড়ান না। এই ধারণাটিও ভুল। এই ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা পড়ানোর জন্য একজন শিক্ষককে সমপরিমাণ সময় ব্যয় করতে হয় পড়াশোনা ও প্রস্তুতি নেয়ার জন্য।

পাশাপাশি গবেষণার কাজ থাকলে তো কথাই নেই। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমাদের শিক্ষার্থীরা মনে করেন শিক্ষকেরা কিছুই করেন না। কিন্তু বাস্তবতা হলো লেখাপড়ার ধরণের কারণে শিক্ষার্থীরা জানেনই না আমরা কী কাজ করি। তবে এই ব্যাপারটি বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের জন্য ভিন্ন হতে পারে।

আরও একটি বিষয় উল্লেখ না করলেও নয় যে, আমলারা যে সময় ব্যয় করেন, তার জন্য যে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা পান, সেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা পান না। আমলারা গাড়ির খরচের জন্য যে টাকা পান, তা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহযোগী অধ্যাপকের বেতন দেয়া সম্ভব!

দুই.

এটি বলা খুব একটা অন্যায় হবে না যে, অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে চান। কিন্তু নানা কারণে হয়তো হতে পারেন না। পরে তাঁদের অনেকেই বিসিএস ক্যাডার হয়ে শিক্ষকতা পেশার প্রতি এক ধরনের উষ্মা পোষণ করেন। এবং ভাবেন যে, যারা নিয়োগ পেয়েছেন তারা তেমন আহামরি কিছু নন। অর্থাৎ এখানে একটি অলিখিত মেধার প্রতিযোগিতা চলে আসে।

যেহেতু সরকার আমলাদের ওপর অধিক নির্ভরশীল, সেহেতু এই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে আমলারা ফায়দা নেয়ার চেষ্টা করছেন। অনেকেই আমলাদের সাথে সরকারের ঘনিষ্ঠতার কারণ হিসেবে বিতর্কিত নির্বাচন ব্যবস্থার কথা বলতে পারেন।

তবে এখানে আমার মতামত একটু ভিন্ন। আমাদের অধিকাংশ রাজনীতিবিদদের উচ্চশিক্ষার অভাব, গবেষণা পদ্ধতি ও তার প্রয়োগের জ্ঞানের অভাব এবং নীতি-নির্ধারণের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞানের অভাবের কারণে সরকারকে আমলাদের ওপর নিরর্ভরশীল হতে হয়। সেজন্য সরকার আমলাদের কথা শুনতে একপ্রকার বাধ্য থাকে।

তাছাড়াও সরকারের ধারণা আছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে মেধাবীদের প্রাধান্য দেয়া হয় না। এটি কিছু কিছু ক্ষেত্রে সত্য হলেও পুরোপুরি সত্য নয়। তবে এটি বলা বাহুল্য হবে না যে, এমন নিয়োগের জন্য পরোক্ষভাবে সরকারই দায়ী।

সরকারের নানা পর্যায়ের তদবির রাখতে গিয়েই ভিসিদের এমন নিয়োগ দিতে হয়। উল্লেখ্য, আমার জানামতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পৃথিবীর কোথাও শুধু যোগ্যতা দিয়েই হয় না। উন্নত বিশ্বে নিজের সুপারভাইজারের সহযোগিতা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়া অনেক ক্ষেত্রেই কঠিন।

আপনার একাডেমিক সিভি যতোই ভালো হোক না কেন, সুপারভাইজারের রেফারেন্স ছাড়া শিক্ষকতা পাওয়া খুবই দুষ্কর। এই সত্যগুলো আবার দেশের বাইরের প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশী শিক্ষকেরা কিছুতেই স্বীকার করতে চান না। একটি আলাদা ভাব নিয়ে থাকেন যে, উনারা নিজেদের জ্ঞান ও যোগ্যতায় শিক্ষক হয়েছেন। এই সত্যটা প্রবাসী শিক্ষকদের স্বীকার করা উচিত।

তিন.

খুব অপ্রিয় হলেও এটা সত্য যে, বর্তমান সরকার হয়তো ভুলে গেছে যে সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই শুরু হয়েছিলো। প্রথমে শিক্ষার্থী, পরে শিক্ষকদের আন্দোলনে বিক্ষোভ সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়েছিলো। সেই আন্দোলনকে পুঁজি করে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পতন হয়।

সেদিক থেকে সরকার হয়তো চিন্তা করেছ যে, কোনোভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ই হয়তো সরকারের ভিত নাড়িয়ে দিতে পারে। সেদিক থেকে যদি একটি মেরুদণ্ডহীন উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন সম্ভব হয়, তাহলে অন্তত সরকারের ক্ষমতায় থাকা নিয়ে খুব একটা চিন্তা করতে হবে না।

সরকার হয়তো এটিও চুড়ান্ত বলে ধরে নিয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সরকার পরিবর্তনের সাথে জড়িত নন কিংবা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা নির্ধারক হিসেবে কাজ করেন না। সেদিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতি সরকারের এক ধরনের উষ্মা থাকতে পারে।

সেদিক থেকে সরকার হয়তো চিন্তা করেছ যে, কোনোভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ই হয়তো সরকারের ভিত নাড়িয়ে দিতে পারে। সেদিক থেকে যদি একটি মেরুদণ্ডহীন উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন সম্ভব হয়, তাহলে অন্তত সরকারের ক্ষমতায় থাকা নিয়ে খুব একটা চিন্তা করতে হবে না।

চার.

বাংলাদেশের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে আওয়ামী সমর্থিত প্যানেলের শিক্ষকেরা ক্ষমতায় রয়েছেন। সরকার হয়তো এটা ভেবেছে যে, আন্দোলন করতে হলে এসব শিক্ষকদেরকে সরকারের বিপক্ষে দাঁড়াতে হবে। প্রগতিশীল শিক্ষকেরা হয়তো সেই সাহসটা করবেন না।

এমন অভিজ্ঞতা সরকারকে অতীতে শিক্ষক সমিতি দিয়েছিলো বিধায় সরকার এমনটি মনে করছে। সরকারের মনে রাখা উচিত হবে যে, আমলাদের রাজনৈতিক কোনও চেতনা নেই। চেতনা থাকলে একটা পর্দা বা বালিশের দাম হাজার থেকে লাখ টাকা হতো না। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে আমলাদের চেতনা ও আনুগত্য পরিবর্তন হয়।

আমলারা নিজেদের মধ্যে পেশাদারিত্ব গড়ে তুললেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা পারেননি। যেকোনও ব্যাপারে আমলারা এক ও অনবদ্য। যদিও আমলাদের এই পেশাদারিত্ব আমাদেরকে বারবার জাতি হিসেবে লজ্জিত করেছে। আজ পর্যন্ত শুনলাম না যে সুযোগ সুবিধা নিতে গিয়ে কোনও আমলা বলেছেন যে আমি বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত আমলা, আমি আওয়ামীপন্থী আমলাদের সাথে একাত্মা পোষণ করবো না।

অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনও সমস্যার ব্যাপারে কথা উঠলেই এখানে শিক্ষকেরা বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। আমাদের শিক্ষকদেরকে এই জায়গাটা নিয়ে ভাবতে হবে। নিজেদের দাবি ও সম্মান আদায়ে সকল শিক্ষককে একত্রে আন্দোলন করতে হবে। এছাড়া সরকার আমাদের কথা শুনবে বলে মনে হয় না।

পাঁচ.

বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কিছু উপাচার্য যে দুর্নীতি করেননি তেমনটা কিন্তু নয়। এব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা বরাবরই সোচ্চার। তবে পরোক্ষভাবে এই দুর্নীতির দায় সরকারের।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্য নিয়োগের যে পদ্ধতি সরকার তৈরি করেছে, তা চালু রেখে কোনোভাবেই একটি দক্ষ প্রশাসন উপাচার্যের দ্বারা চালানো সম্ভব নয়। উপাচার্য নিয়োগে যোগ্যতার চেয়ে ভিন্ন ধরনের সম্পর্কেই সরকার বেশি প্রাধান্য দেয়।

এর ফলে শিক্ষকেরা উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, রেজিষ্ট্রার, কোষাধক্ষ্য হওয়ার জন্য আমলাদের সুপারিশের জন্য দৌড়াচ্ছেন। দৌড়াচ্ছেন স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায়ের নেতাদের কাছে। এতে একজন নতজানু ব্যক্তি অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হচ্ছেন। নিয়োগের পরে এসব শিক্ষক সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের লোকদের কথা শুনতে বাধ্য থাকেন।

উপাচার্য নিয়োগ সরকারীভাবে হতে পারে। তবে সেখানে প্রাথমিক ক্রাইটেরিয়া হিসেবে যোগ্যতাকেই প্রাধান্য দেয়া উচিত। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন নিয়োগ, দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেও কিন্তু আজ পর্যন্ত একজন আমলাকে দেখলাম না যে তারা তাদের একজনের অপকর্মের জন্য অন্যদের কেউ এর সমালোচনা বা প্রতিবাদ করছেন।

যার সাথেই কথা বলবেন শুনবেন যে, আমার স্যারের মতো ভালো মানুষ পৃথিবীতে কোথাও নেই। আমলাদের সকলেই দুর্নীতিবাজ তেমনটি নয়। তবে সাম্প্রতিক সময় পুলিশের সাবেক আইজিপি, ডিআইজি এবং মতিউরের ছাগল কাণ্ডে এটা অনুমান করা যায় যে আমলারা নিজেদের আখের গোছানোর জন্য সব কিছু করছে।

অন্যথায় মাসিক ৮০ হাজার টাকার বেতনে একজন আমলা শত শত বিঘার জমির মালিক হতে পারতেন না। সরকার আমলাদের দুর্নীতির ব্যাপারে উদাসীন। এর ফলে সমাজের সর্বস্তরে সম্পদের সুষম বণ্টনের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

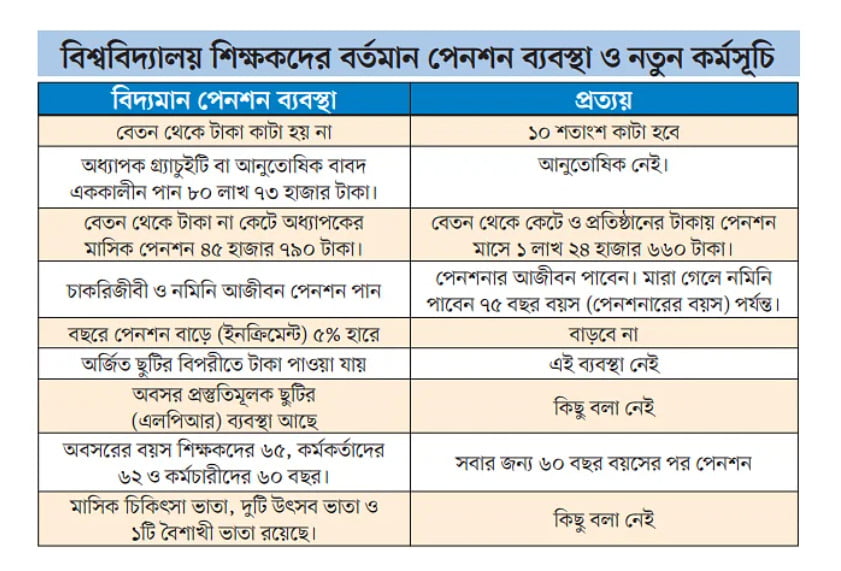

আমার এই চিন্তাধারা অন্যদের কাছে যৌক্তিক মনে নাও হতে পারে। যুক্তি ভিন্ন থাকলেও এটি সত্য যে, প্রত্যয় স্কিম নামে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। পেনশনের নতুন এই প্রত্যয় স্কিম নিয়ে এমন কাজের অধিকার সরকারের নেই বা থাকা উচিত নয়।

একটি দেশের জ্ঞান উৎপাদনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিকল্প নেই। আমলারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের খুব একটা চর্চা করেন না, বা সেটি তাঁদের কাজও নয়। কিছু কিছু আমলা সরকারের দেয়া স্কলারশিপে দেশের বাইরে পড়াশোনা করে আসেন। কিন্তু তারা নিজেদের পরিবর্তন করেন না।

কিংবা উচ্চশিক্ষা লাভের পর কাজের ধরনের কারণে সেই অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগের সময় পান না। এখানেও সাধারণ জনগণ ভাবেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সরকারের দেয়া বৃত্তিতে দেশের বাইরে পড়াশোনা করতে যান। এটি প্রায় নিরানব্বই ভাগ ভুল ধারণা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা নিজেরা চেষ্টা করে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি অর্জন করতে যান।

প্রত্যয় স্কিম নিয়ে ও অপরাপর বিষয়ে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের জন্য উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠন ও স্বতন্ত্র পে-স্কেল প্রদানের জোর দাবি জানাই। সরকারের আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাঠামো নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মান নষ্ট করে ‘মানসম্মত’ শিক্ষা পাওয়ার আশা একেবারের হাস্যকর।

প্রত্যয় স্কিম বাতিল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শুধু শুধু সুবিধা দেয়ার পক্ষেও আমি নই। আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে সরকারের বরং শিক্ষক নিয়োগের নীতিতে পরিবর্তন আনা জরুরি।

সরকার আইন করতে পারে যে, পিএইচডি ডিগ্রি ও ইনডেক্সড জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ ছাড়া শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে না। এটি যতো তাড়াতাড়ি করবে ততোই দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গলজনক হবে। শুধু নিয়োগ নয়, পদন্নোতির ক্ষেত্রেও কর্ম অভিজ্ঞতা থেকে গবেষণার যোগ্যতাকে প্রাধান্য দেয়া উচিত এবং এই ব্যাপারে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন জরুরি।

প্রত্যয় স্কিম নিয়ে ও অপরাপর বিষয়ে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের জন্য উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠন ও স্বতন্ত্র পে-স্কেল প্রদানের জোর দাবি জানাই। সরকারের আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাঠামো নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মান নষ্ট করে ‘মানসম্মত’ শিক্ষা পাওয়ার আশা একেবারের হাস্যকর।

একটি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে পথে মিশিয়ে সে জাতি হয়তো কানাডায় বেগম পাড়া বানিয়ে খবরের কাগজে শিরোনাম হতে পারে, জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত হতে পারে না।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, দেশে যে সরকারি কলেজে আছে সেখানেও সরকার চরম বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। একজন ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে সরকারি আমলা হয়ে মুচকি হেসে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু শেখানো হয় না!

আমরা বিদ্যমান বৈষম্যের প্রতিবাদ জানাই। প্রত্যয় স্কিম বাতিল এবং শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতির নীতিমালা পরিবর্তন করে এর যথাযথ সমাধান জরুরি। সেই সাথে জরুরি হচ্ছে শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র পে-স্কেল আর উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠন।

আমি প্রত্যাশা করি যে, সরকার প্রত্যয় স্কিম ও পেনশন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে দুরত্ব বাড়িয়ে নিজের ও দেশের ক্ষতি করবেন না।